संस्कार यज्ञ से जुड़े हुए साथियों हमारे दूसरे क्वार्टर की थीम जो कि स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित है एक बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है और जैसा मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि भगिनी निवेदिता के पेज पर यह टीम लगातार क्रमवार रूप से चलती रहेगी और आप लोगों को उस पेज से जुड़कर इसके विषय में पढ़ते रहना है जानते रहना है और अपने अंदर उसको ग्रहण करते रहना है। उसी को कुछ भागों में बांट कर हम हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। आइए करते हैं शुभारंभ स्वामी विवेकानंद के विषय में जानने का…. एक क्रमबद्ध रूप में

आप में से बहुत से लोग स्वामी जी को उनके जीवन वृत्त को जानते भी होंगे पर मैं इस उम्मीद में कि कुछ ऐसे भी लोग हमारी वेबसाइट हमारे पेज हमारी फेसबुक पोस्ट पर आएंगे जिन्हें शायद अभी तक इतने अच्छे और संपूर्ण रूप से स्वामी विवेकानंद को जानने का मौका ना मिला हो तो वह हमारे इस प्रयास में शामिल होकर निश्चित ही लाभान्वित हो सकते हैं और साथ ही बाकी प्रबुद्ध मित्रगण भी कमेंट बॉक्स में अपने वक्तव्य अपनी बातें उन से जुड़े कुछ तथ्य जो हम सम्मिलित ना कर पाएं वो बता सकते हैं। चलिए करते हैं शुभारंभ क्रमबद्ध श्रंखला का

स्वामी विवेकानंद – एक जिज्ञासा : – बचपन का नरेंद्र

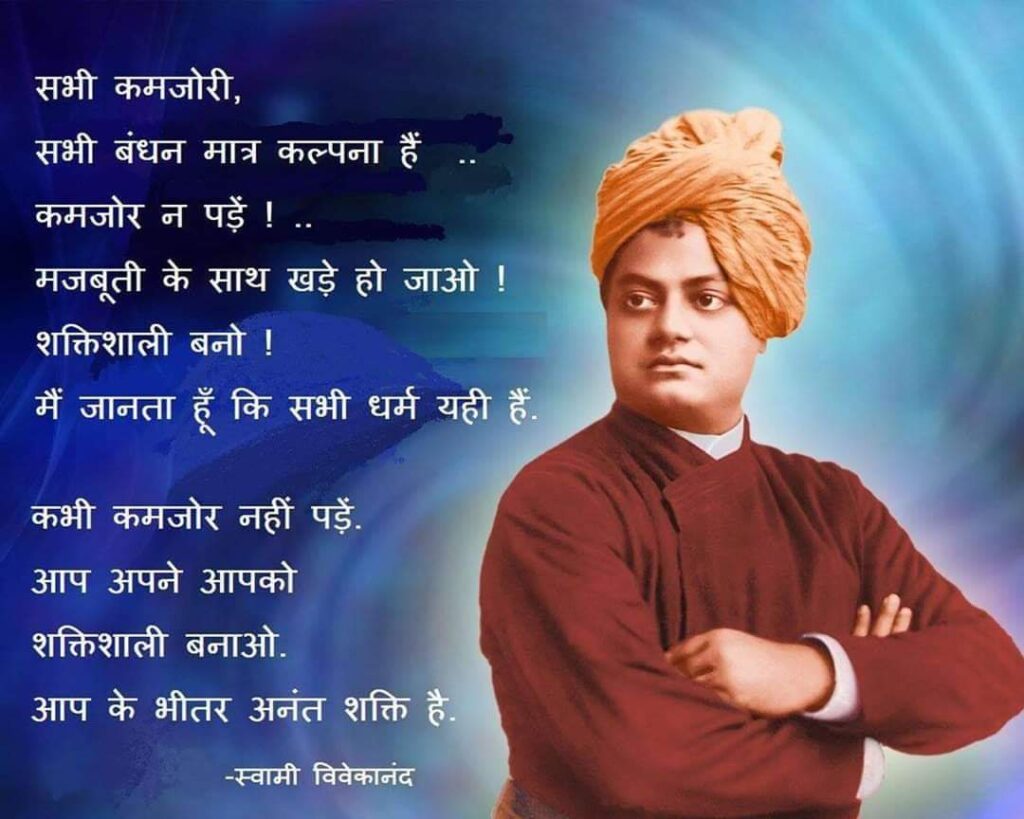

महात्माओं का वास-स्थान ज्ञान है। मनुष्यों की जितनी ज्ञान-वृद्धि होती है, महात्माओं का जीवनकाल उतना ही बढ़ता जाता है। उन के जीवन काल की गणना मनुष्य शक्ति के बाहर है क्योंकि ज्ञान अनन्त है, अनन्त का पार कौन पा सकता है। महात्मा लोग एक देश में उत्पन्न होकर भी सभी देश अपने ही बना लेते हैं। सब समय उन के ही अनुकूल हो जाते हैं। श्री स्वामी विवेकानंद ऐसे ही महापुरुषों में हैं।

स्वामी जी का जन्म 1863 ई० में कलकत्ता के समीपवर्ती सिमूलियां नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। जिस समय विश्वनाथ दत्त बंगाल में “अटर्नी” हुए तभी उन के पिता ने संन्यासाश्रम में प्रवेश करके गृह त्याग कर दिया। उसी आनुवंशिक संस्कार के बीज स्वामी विवेकानंद के हृदय में भी जमे हुए थे जिन्होंने अवसर पाकर अपना स्वरूप संसार पर प्रकट किया।

स्वामी विवेकानंद का पैदाइशी नाम वीरेश्वर था परन्तु प्यार के कारण घर के लोग, अड़ोसी-पड़ोसी सब उनको “नरेन्द्र” कहते थे। नरेन्द्र सुडौल, गठीला शरीर, गौर-वर्ण, मनमोहक बड़ी-बड़ी आँखें और तेजस्वी मुख वाला होनहार बालक था। उसका चित्त पढ़ने में बहुत कम लगता था, दिन रात खेलना, अपने साथ के लड़कों के साथ ख़ूब ऊधम मचाना–यही उसके विशेष प्रिय कार्य थे। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन माता-पिता या गुरुजन को नरेंद्र की दस-पाँच शिकायतें सुनने को न मिलती हों। वह ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता था हँसोड़ और उपद्रवी होता जाता था। अपने सहपाठियों संग शिक्षकों से बहस-मुबाहसा करना उसका नित्य का काम था।

बुद्धि तीव्र थी, पढ़े हुए पाठ को याद कर लेना नरेन्द्र के लिए खेल था। सहपाठियों को वह उनके पढ़ने में सहायता दिया करता था। तंग किये जाने पर भी उसके सहपाठी, वाद-विवाद से खीझ जाने पर भी उसके शिक्षक, उससे द्वेष न मानकर प्रेम करते थे और उसको आदर की दृष्टि से देखते थे। नरेन्द्र को तत्त्वज्ञान संबन्धी पुस्तकों से विशेष प्रेम था। कोर्स की पुस्तकों में इतना आनन्द न आता था जितना तत्त्व-ज्ञान विषयक पुस्तकों में।

एक बार तत्त्वज्ञान का एक आलोचनात्मक लेख लिखकर प्रसिद्ध पाश्चात्य-तत्त्ववेत्ता मीमांसक हर्बर्ट स्पेन्सर के पास भेजा था, उस लेख को देख कर हर्बर्ट साहब ने दाँतों तले अंगुली दबाई और नरेन्द्र को एक उत्तेजना-पूर्ण पत्र लिखते हुए लिखा–“आप अपना सतत उद्योग निरन्तर जारी रक्खें, बन्द न करें। हमें पूर्ण आशा है कि भविष्य में संसार आप से उपकृत होगा।” आगे चलकर सचमुच नरेंद्र ने अपने अदम्य उत्साह, अधिक परिश्रम, विचित्र बुद्धिमत्ता, अपूर्व स्वार्थ-त्याग और प्रेम-बल से संसार को अपना दास बना लिया।

नरेंद्र में सत्य को जानने की जिज्ञासा

बाल नरेंद्र में सत्य को लेकर हमेशा से प्रेम था। जब उन्होंने बांग्ला के साथ-साथ संस्कृत और अंग्रेज़ी में भी पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली, बी० ए० पास कर लिया, उसी समय उन्हें पितृ-वियोग सहना पड़ा। गृहस्थी का कुल भार नरेन्द्र के ही कंधों पर आ पड़ा। नौकरी में उनका चित्त न लगता था। दिनों-दिन सांसारिक झंझटों से निवृत्ति की प्रवृत्ति ही चित्त में बढ़ती जा रही थी। इधर माता जी उनके ब्याह के लिए प्रयत्न-शीला और व्याकुल हो रही थीं। उन्होने प्यारे पुत्र के लिए बहुत प्रयत्न किया कि वह विवाह कर ले पर नरेंद्र तो कामिनी-काञ्चन की तृण-तुल्य असारता का यथार्थ रूप पूर्ण तरह से समझ चुके थे।

ब्रम्हचर्य की ओर झुकाव

सांसारिक बंधनों में नरेंद्र कभी नहीं बंधना चाहते थे। वे ब्रह्मचर्य पालन के कट्टर पक्षपाती थे और अपने को सदैव उसी स्वरूप में देखना चाहते थे। वे लन्दन से भेजे हुए अपने एक पत्र में लिखते हैं–

“मुझे ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी नसें लोहे की हों, ज्ञान-तन्तु फ़ौलाद के हों और अन्तःकरण वज्र के हों। क्षत्रियों का वीर्य और ब्राह्मणों का तेज जिनमें एकत्रित हुआ हो, मुझे ऐसे नरसिंह अपेक्षित हैं। ऐसे लाखों नहीं, करोड़ो बालक मेरी दृष्टि के सामने हैं, मेरी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के अंकुर स्पष्टतः उनमें दिखलाई पड़ रहे हैं। परन्तु हा! उन सुन्दर बच्चों का बलिदान होगा। होमकुण्ड में उनकी पूर्णाहुति कर दी जायगी। विवाह के होमकुण्ड की धधकती हुई ज्वालायें चारों ओर से घेरे हुए खड़ी हैं। इन्हीं ज्वालाओं के कुण्ड में मेरे सुकुमार बच्चे निष्ठुरता-पूर्वक झोंक दिए जायंगे। हे दयालु! इस जलते हुए अन्तःकरण से निकलने वाले करुणोद्गार क्या तुम्हें नहीं सुनाई देते? यदि सत्य के लिए कम-से-कम ऐसे सौ सुभट भी संसार की विशाल रण-भूमि में उतर आयें तो कार्य पूर्ण हो जाय। प्रभो! तुम्हारी इच्छा होगी तो सब कुछ हो जायगा।”

क्रमशः

धन्यवाद

भगिनी निवेदिता